-

『メタバース/XR開発を学べるおススメのスクールまとめ』に「TETRA UP」を掲載していただきました。

マスメディア詳細を見る▶

-

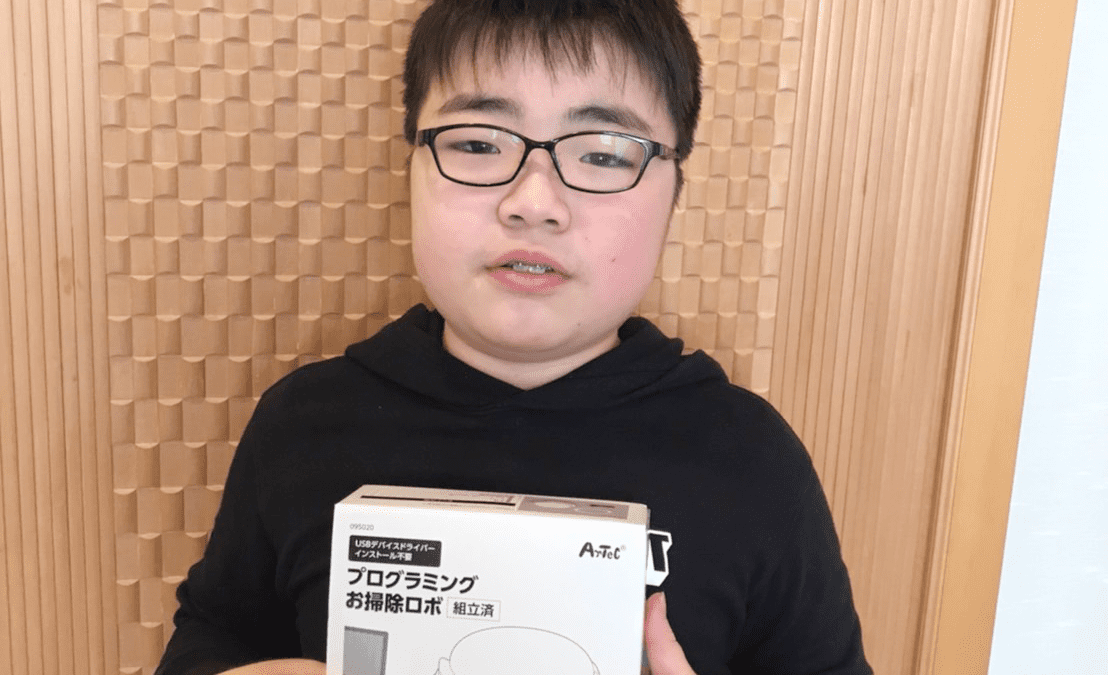

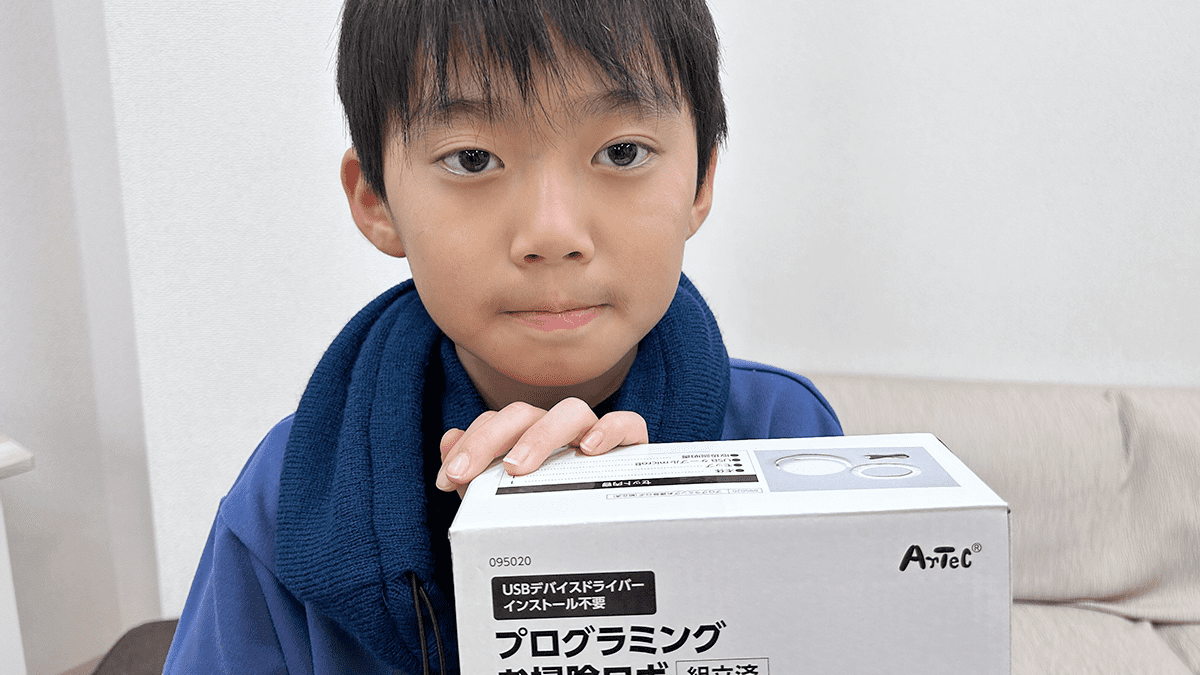

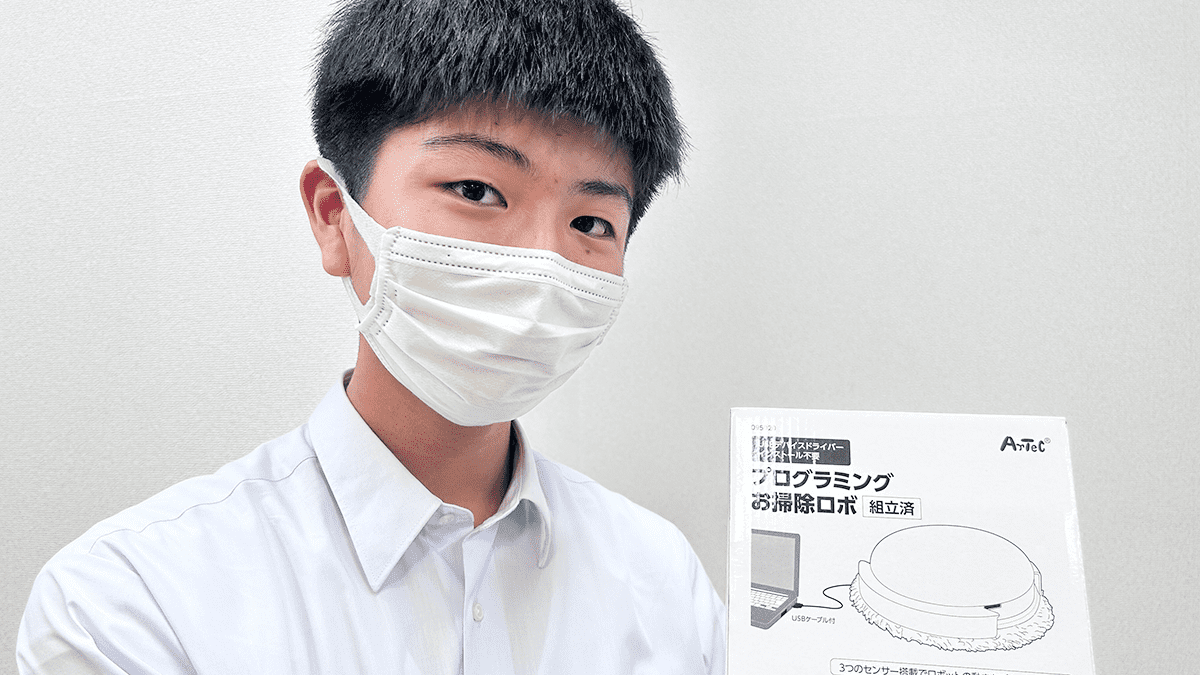

親子で楽しむ!プログラミングを活用した家庭での学びの楽しみ方

コラム詳細を見る▶

-

環境意識を高めるゲームを開発 – 佐賀県の最終選抜に選ばれる

お知らせ詳細を見る▶

-

2023秋の発表会 Thinker賞受賞者インタビュー

お知らせ詳細を見る▶

-

2023秋の発表会 Engineer賞受賞者インタビュー

お知らせ詳細を見る▶

-

2023秋の発表会 Speaker賞受賞者インタビュー

お知らせ詳細を見る▶

-

2023秋の発表会 総合賞受賞者インタビュー

お知らせ詳細を見る▶

-

2023秋の発表会 Solver賞受賞者インタビュー

お知らせ詳細を見る▶

-

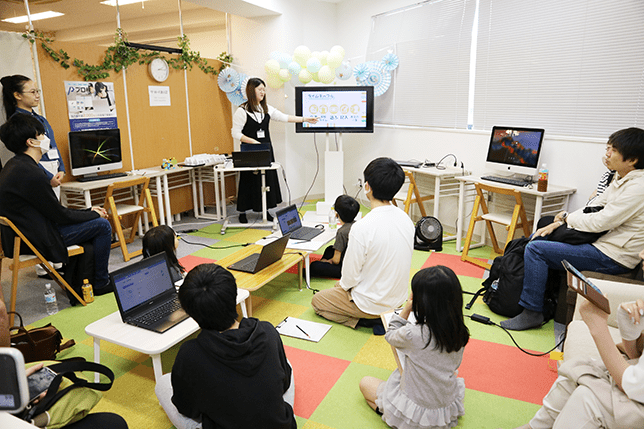

子ども達の個性が光る!2023年秋のプログラミング発表会を開催しました

お知らせ詳細を見る▶

-

非エンジニアでも知らないとヤバイPHP Part10〜関数について理解しよう〜

コラム詳細を見る▶