“イタリアンブレインロット”とは?AI×ミーム×中毒性が生んだ2025年のネット現象と闇

コラム

「トゥントゥントゥン・サフール!」「トララレーロ・トラララ!」

子ども達がわけのわからない呪文を唱え始めた・・・。

この呪文はなんなのか、どこからやってきたのか、どんなコンテンツなのか詳しく解説していきましょう。

目次

イタリアンブレインロットとは?

この不思議は呪文の正体は「イタリアンブレインロット(Italian Brainrot)」と呼ばれる、生成AIキャラクターを使った一連のミーム(インターネット上で流行するネタ)のことです。動物や日用品が不自然に合成され、奇妙な姿をしたキャラクターが独特のイタリア語風の名前やリズム感のあるナレーションとともに登場します。

冒頭の呪文の正体「Tung Tung Tung Sahur(トゥントゥントゥン・サフール)」

「Tralalero Tralala(トララレーロ・トラララ)」

ブレインロットとは

ブレイズロッド、ブレインズロッドなどと間違えてしまうことも多いですが、正しくはインターネットスラングのからくる「Brainrot(ブレインロット)」です。

ブレインロットとは、特に意味のない低品質なオンラインコンテンツを過剰摂取することで、精神的または知的能力が劣化する現象を指します。これは子どもに限らず、意味もなくショート動画をスクロールする我々にも当てはまる言葉です。

2024年12月にはオックスフォード大学出版局が「今年の言葉(Word of the Year)」に選出するほど、注目されました。

イタリアンブレインロットは、この言葉を象徴するような現代のネット現象の代表格といえるでしょう。

誰が作っているの?

イタリアンブレインロットのキャラクターは、特定の大企業や公式の制作チームによって生み出されているわけではありません。

その多くは、AI画像生成ツールや動画編集アプリを使いこなす一般のクリエイターや、SNS上で活動する若いユーザーたちによって作られています。

特にTikTokやInstagramでは、AIで生成したキャラクターをもとに短い動画を編集し、独自のナレーションやBGMを加えることで“オリジナルのブレインロット作品”を投稿するユーザーが急増しています。

人気の投稿は数百万回再生されることも珍しくなく、クリエイター同士が「誰が一番面白いキャラを作れるか」を競い合うような文化も育っています。

また、子どもや若者が趣味として始めた創作がバズをきっかけに一気に拡散され、思いがけず“公式キャラのような立ち位置”になるケースもあります。

つまりイタリアンブレインロットは、プロが管理する作品というよりも、世界中のユーザーがAIを使って自由に作り出した集合体的カルチャーなのです。

ブームの拡大とビジネス化

人気が爆発すると同時に、キャラクターは商業的にも急速に展開されています。

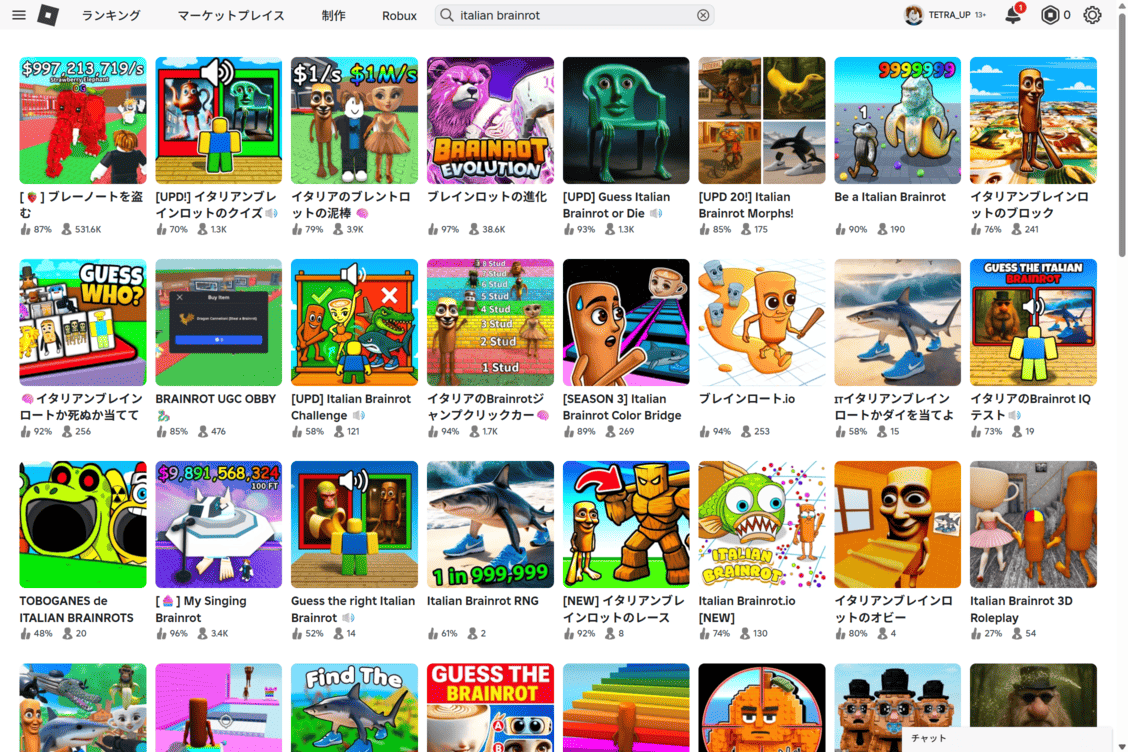

NFTやミームコインとして取引されたり、トレーディングカードやグッズになったり、さらにはオンラインゲーム「Roblox」の中にも公式・非公式を問わず登場しています。

子どもたちが日常的に触れるデジタル空間のあちこちで見かけることができるようになり、単なる流行を超えた文化的現象として根付いているのです。

面白さの裏に潜む危険と闇

一方で、すべてがポジティブに受け止められているわけではありません。

一部のキャラクター動画には宗教的に冒涜的な表現や、政治的にセンシティブな言葉が含まれていることもあり、海外の教育現場や保護者の間では「子どもに悪影響があるのではないか」という懸念が指摘されています。

例えばイタリアンブレインロットの中でも、代表キャラ的な立ち位置である「ボンバルディーノ・クロコディーロ(Bombardiro Crocodilo)」はワニの顔を持つ戦闘機のキャラクターですが、パレスチナ・ガザ地区の子ども達を爆撃の対象にした、非常に不謹慎な内容を含んでいる背景があります。

また初めに登場した「Tung Tung Tung Sahur(トゥントゥントゥン・サフール)」は、ラマダン期間の夜明け前の食事=サフールを知らせる太鼓(ベドゥグ)の音をモチーフにしたインドネシア発のミームで、宗教的習慣を含んでいます。当事者にとっては、侮辱的に受け取られることもあるでしょう。

ですが、このようなキャラクターばかりでなく、世界中でシェアされるようになってきてからは不謹慎な要素は抑えられ全体的に落ち着いてきているようです。

ちなみに、筆者のお気に入りのキャラクターはケサディーラ・クロコディーラです!

鎧が硬くてカリカリのケサディーヤで、手足は人だし、細かな家族設定もされているのが面白いです(笑)

保護者ができるサポートとは?

大切なのは、単純に「見ちゃダメ!」と禁止することではなく、子どもがなぜこのようなコンテンツに惹かれるのかを一緒に理解し、一緒に知ろうとする姿勢です。

サポート1:一緒に興味を持ってみる

「どんなキャラクターがいるのか一緒に見てみよう!」と声をかけてあげましょう。

ネットで「イタリアンブレインロット キャラクター 一覧」などと検索をすると、日本語のサイトがいくつか出てきますが、オススメは世界中のキャラクターやクリエイターが詳細に記載されるItalian Brainrot Wikiです。

全て英語で書かれていますが、ページ翻訳するとおかしな日本語でも何となく意味が分かります。

参考にするサイトを探すなかでも、どんなサイトが信用できるかをテーマに会話を進めてあげることで、ネットリテラシーを身に付けることができます。

サポート2:キャラクターそれぞれの登場背景を確認する

上記のItalian Brainrot Wikiには、キャラクターの個別ページにそのキャラクターの登場背景が記載されています。要注意なページには⚠️注意マークがついているので、「なぜついているんだろう」と保護者から疑問を持ってあげてください。

そこから戦争被害や宗教軽視などには要注意であることや、分からない言葉であるからといってそれを拡散することにどんな意味があるのかを伝えていきましょう。

サポート3:呪文を唱えて親も楽しむ!

堅苦しい話ばかりでは、せっかく子どもの世界を知る・距離を縮めるチャンスが終わってしまいます。

お気に入りのキャラクターを見つけたり、意味不明な名前を唱えあったりしながらイタリアンブレインロットの世界感を楽しみましょう!

図鑑を作ったり、生成AIを使ってオリジナルキャラクターを作ってみるのもよいかもしれません。

こうしたやり取りを通して、ネット文化と健全に付き合う力=デジタルリテラシーを育てることができます。

まとめ:ネット文化を学びにつなげるチャンス

イタリアンブレインロットは、大人からすると意味不明で時間の無駄に見えるかもしれません。

しかし、子どもにとっては「友達と共有できる遊び」「AI技術に触れるきっかけ」「デジタル表現を楽しむ文化」の一部なのです。

つまり、今後の学びや創造につながる可能性を秘めた現象でもあります。

もしお子さまが イタリアンブレインロットのキャラクターやAI文化に興味津々 なら、それは“ただの遊び好き”ではなく“デジタル表現に強い関心を持っている”サインかもしれません。

当教室では、子どもたちが楽しみながら「見る側」から「つくる側」へとステップアップできる プログラミング体験授業 を開催しています。

✅ 小学生から安心して参加できるカリキュラム

✅ ゲームやキャラクターづくりを題材にして学べる

✅ 1クラス少人数制で、講師がしっかりサポート

👉 今なら無料で体験可能です。

ぜひこの機会に、お子さまの「好き」を「学び」に変えてみませんか?

国内外の幼児~小学校教育に携わり、現在子ども向けプログラミング講師として従事。

ただプログラミングを教えるだけではなく、子ども1人1人と保護者、そして教室と相互に関わり合い成長していけるように日々取り組んでいます!