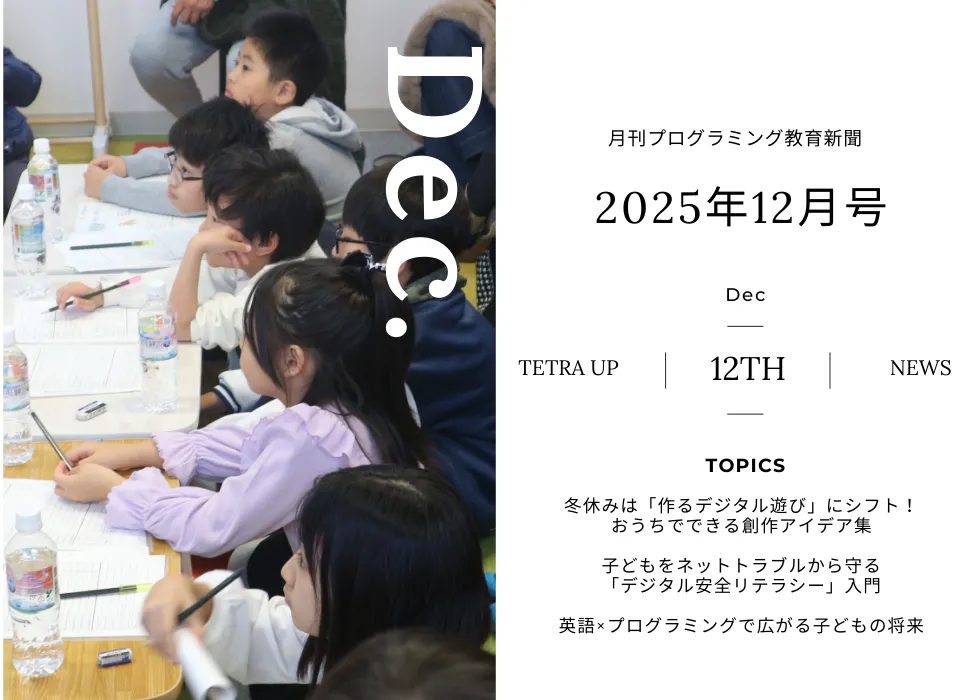

プログラミング教育新聞 2025年12月号|TETRA UP

プログラミング教育新聞 2025年11月号|TETRA UP

プログラミング教育新聞 2025年10月号|TETRA UP

プログラミング教育新聞 2025年9月号|TETRA UP

プログラミング教育新聞 2025年8月号|TETRA UP

プログラミング教育新聞 2025年7月号|TETRA UP

【早割でお得!】2025年夏の1DAYプログラミング自由研究イベント 予約開始!

プログラミング教育新聞 2025年6月号|TETRA UP

【新規開講】マインクラフトコース体験授業受付中!