プログラミング教育新聞 2025年6月号|TETRA UP

お知らせ

目次

🚀今月のTETRA UPニュース

夏期講習 開催決定!

この夏、TETRA UPでは1DAYプログラミング体験イベントを開催します!

Scratch・Unity・ロボットなど、人気のコンテンツを気軽に体験できる1日完結型の講座です。自由研究にもぴったり!

▶ 詳しくは公式サイトをご覧ください。

ご予約はお早めに!

📰 プログラミング教育TOPICS

2-1.文科省「生成AI」学校利用ガイドライン Ver.2.0の発表 🤖

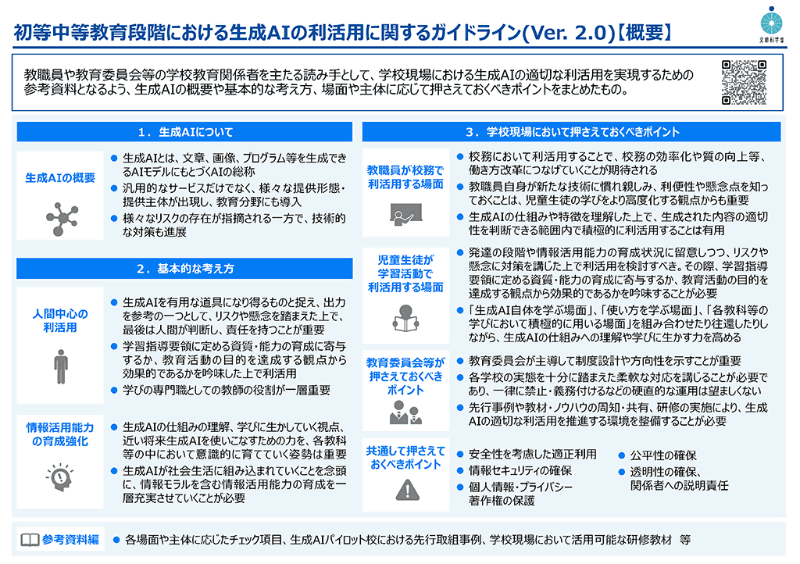

2024年12月、文部科学省は「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表しました。

このガイドラインでは、授業や探究活動における生成AIの具体的な活用方法に加え、「AIを使いながら、子どもたちにどんな力を育てていくか」という視点が重視されています。

たとえば、作文やレポートの構想段階でアイデア出しに使ったり、プログラミングの補助ツールとして使ったりと、使い方次第で思考力や創造力を高める手段にもなるとされています。

ただし、正解を出すためだけに頼りすぎないことや、AIの出力を自分の言葉で言い換える力が重要だとも強調されています。

ご家庭でも、お子さまと一緒に「AIとどうつきあうか?」を話し合ってみるとよいかもしれません。

2-2.大阪・関西万博で未来の学び体験イベントが話題に

2025年4月から開催される大阪・関西万博では、次世代の教育をテーマにした注目イベントが多数登場します。

中でも「エリクソン・KDDI デジタルミライラボ」は、最新のテクノロジーを活用した未来の学びを体験できる教育イベントとして話題です。

このラボでは、AR・VR・AIといった技術を活用したワークショップや、子どもたちが実際にプログラミングや空間設計に挑戦できるブースなどが登場予定。

テクノロジーを遊びながら学ぶことで、「こんなこともできるんだ!」という発見と好奇心を育む場になりそうです。

2-3.小学生でも受験できる!プログラミング検定の広がり

プログラミングスキルの習得度を見える化できる手段として、今「小学生向けプログラミング検定」が注目されています。

たとえば、「プログラミング能力検定」のコードプログラミングはScratchを使った基本操作や条件分岐などの理解を問う内容で、小学校低学年からでもチャレンジ可能です。

また、より論理的思考を試す「日商プログラミング検定」などもあり、お子さんのレベルや目標に応じた選択ができます。

検定は、子どもたちにとって「できた!」「前より進んだ!」という達成感を得られる貴重な機会です。TETRA UPでも、各種検定への挑戦をサポートしています。

お子さまの成長の節目として、ぜひご活用ください。

👉 詳しくは、こちらの記事で、各検定の特徴や選び方を徹底比較しています!

「うちの子も受けられるかな?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。

👨👩👧 保護者向けコラム

得意より慣れが育てる自信

「うちの子、プログラミングが苦手かもしれなくて……」

そんな声を、保護者の方からいただくことがあります。でも実は、「苦手かも」と感じているのは、お子さんがまだ慣れていないだけ、というケースがほとんどです。

私たち大人も、新しい環境や初めての作業に取り組むとき、最初からうまくいくことばかりではありませんよね。初めての料理、初めてのスマホ操作、初めてのアプリ設定……どれも最初は戸惑いながらも、何度か繰り返すうちに自然と手になじんでいきます。

子どもたちの学びも、それと同じです。

たとえば、Scratchでのプログラミング。最初はブロックの意味がわからなかったり、「動かない!」と投げ出したくなることもあります。でも、少しずつ画面に触れ、少しずつ成功体験を積み重ねていく中で、「こうしたら動く」「これはエラーになる」という感覚が育ってきます。

これは「センスがあるからできた」というより、「触れてきたからわかるようになった」結果です。

プログラミングは、やればやるほど慣れていく分野です。初めて見る記号や概念に対して、「知らない=苦手」と感じてしまうのはごく自然な反応。でもその「苦手そう」に見える瞬間こそが、実はこれから慣れていく入り口でもあります。

だからこそ、私たちはその一歩目を、とても大切にしています。

授業では、「間違ってもいいから動かしてみよう」「どうしたらうまくいきそうか考えてみよう」という声かけを大切にしています。最初から完璧な正解を求めるより、「自分でやってみよう」と思えることの方が、ずっと大きな価値があると考えているからです。

では、ご家庭ではどんな声かけが有効なのでしょうか?

それは「できた?」「うまくいった?」ではなく、「続けてるの、すごいね」「考えてる時間も大事だよ」という、プロセスを認める言葉です。

うまく動いたときに「やったね!」と喜ぶのももちろん大切ですが、うまくいかない時間も「それも大事な経験」と見守ることが、子どもにとっては安心して挑戦できる空気になります。

「できるようになったこと」を褒めるのではなく、「やってみようとしていること」「続けようとしていること」を応援する。そうした関わり方が、結果的に「できるようになった!」という自信につながっていきます。

慣れは、小さな努力の積み重ねです。

「一回で覚える必要はないよ」「今日はここまでやれたね」「また次があるから大丈夫」。

そんな言葉が、子どもにとっては逃げずに挑戦していいというメッセージになります。

私たち講師も、日々の授業の中で、そうした慣れていく時間を一緒に過ごしています。最初は不安そうだった子が、1か月後には「先生、こんなふうにしてみた!」と自信満々に話してくれる瞬間。あれこそが、子どもが自分の力で乗り越えたという誇らしい証です。

だからこそ、焦らず・比べず・じっくりと。

得意になることを急がず、まずは慣れていくことを一緒に大事にしていけたら嬉しいです。

子どもたちは、自分のペースで確実に、成長しています。

「できた!」の裏には、「続けた」という努力があります。

そんな努力を支えるレッスン、体験してみませんか?

📌お子さまに合ったレッスンをお探しの方は…

😌TETRA UP講師の想いーPart6 なんとなく停滞中?それって次の成長の前ぶれかもー

こんにちは、TETRA UP講師の吉田です。

6月――新学年のリズムに慣れはじめ、ほっと一息つく時期。ところがこの頃になると、

- 「最近、前ほど集中していないような…」

- 「取り組みがゆっくりで、不安です」

といったご相談を受けることが増えてきます。

けれど私たちは、この足踏みしているように⾒える瞬間こそ、次のジャンプに備える助走期間だと考えています。

表に出にくい内側の活動が育つとき

プログラミングや創作活動は、単純な暗記科目とは違い、

「理解したことを自分の言葉・作品で再構築する」工程が欠かせません。

そのため、子どもたちは表面的には手が止まっているようでも――

- これまでの知識を頭の中で組み直している

- うまく言語化できない違和感を整理している

- 「なぜ?」を自分で解決する方法を探している

といった見えない動きにエネルギーを注いでいます。

ご家庭でできるゆるやかな見守り

- 量より質の声かけを

「今日はどこが面白かった?」「一番悩んだところは?」と、成果物ではなく思考のプロセスに注目。 - 小さな変化を一緒に喜ぶ

例:以前よりキーボードを見ずにタイピングできた/自分でエラー文を調べていた など。 - 休息も学びの一部と捉える

疲れている日はゲームや読書でリフレッシュ→次の授業で集中力が戻るケースも多々あります。

夏に向けて―今は準備運動の季節

夏休みは、まとまった制作時間と新しい挑戦のチャンスが豊富です。

停滞に見える今こそ、頭と心をストレッチしている最中。

「すぐに成果が見えなくても、学びは確かに進んでいる」

この言葉を胸に、私たち講師陣も引き続き一人ひとりの歩幅に寄り添います。

ご家庭でも「次の成長の前ぶれなんだね」と温かな目で見守っていただければ幸いです。

「最近、ちょっと停滞しているかも…?」と思ったときこそ、

私たちがそっと寄り添えるタイミングかもしれません。

📌お子さまの様子に合わせたレッスンをご希望の方は…

吉田先生やよっしー、たまによしぞーって呼ばれたりしています。よろしくお願いします。